无想山,不仅是“溧水第一胜境”,更是一座承载千年文脉的灵秀之地。从南朝古刹到明清石刻,从武将戍边到文人隐逸,无数名贤在此留下足迹。他们或重建梵宇,或忠孝传家,或著书立说……

无想山景区最新宣传栏目——《无想名贤》,将以第一人称的深情自述为引,细腻勾勒出名贤与无想山之间千丝万缕的深厚渊源,生动再现他们波澜壮阔的一生——那矢志不渝的坚定意志,以及命运起伏间所历经的沧桑故事。

严晃:半山一梦,孝义平生

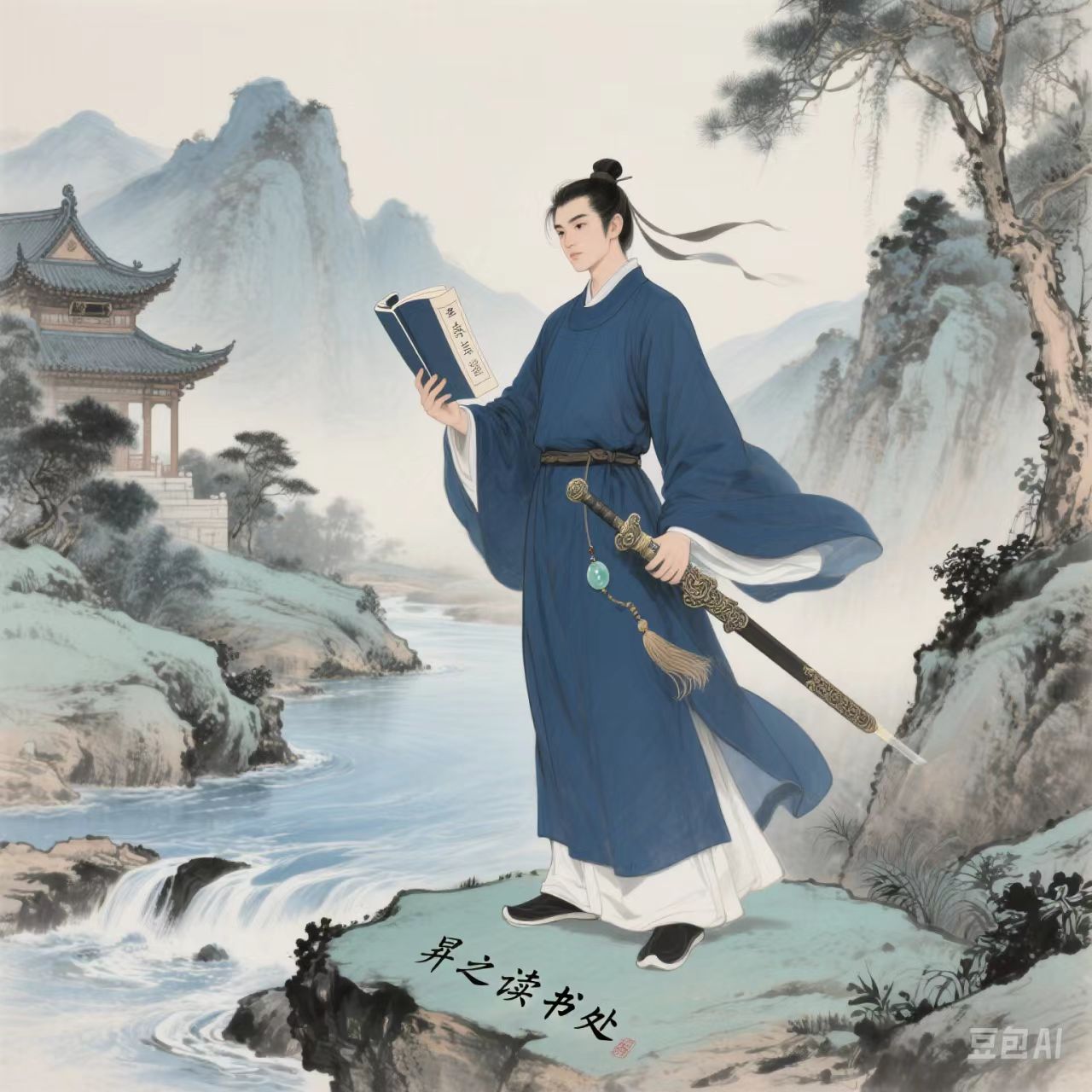

吾名严晃,字昇之,号蓝溪,生于南宋嘉熙二年(1238),溧水半山严氏第五世孙。

幼时,祖父常言:"吾族自德顺公护驾南渡,蒙赐骠骑将军,食邑溧水,当以忠孝立身。"此言刻骨铭心。吾虽习武,却更嗜读《周礼》《易经》,常于无想山麓晨诵夜读,友人笑称"蓝溪书生佩剑,不伦不类",吾只一笑——文武之道,本是一体。

咸淳四年(1268),三十而立,中武进士亚荐(第二至第十名)。 朝廷授吾临川教谕之职,同僚讶异:"武榜出身,何以执文教?"吾答:"教化百姓,何分文武?"后蒙恩调任溧水教谕,只为近乡奉养双亲。然蒙古铁骑南下,江山飘摇,吾见官场混沌,索性辞官归隐半山,筑庐耕读。

德祐元年(1275),元兵屠刀至溧水。 吾携老母、妻儿逃难,途中遇元兵挥刀砍向七旬母亲。千钧一发,吾扑身相护,刀锋入颈,血染蓝溪。幸得七子拼死相救,延医问药,虽活命却终身屈颈难仰。有人叹:"严公低头,是天妒英才。"吾反觉欣慰:"颈可折,母命不可失!"

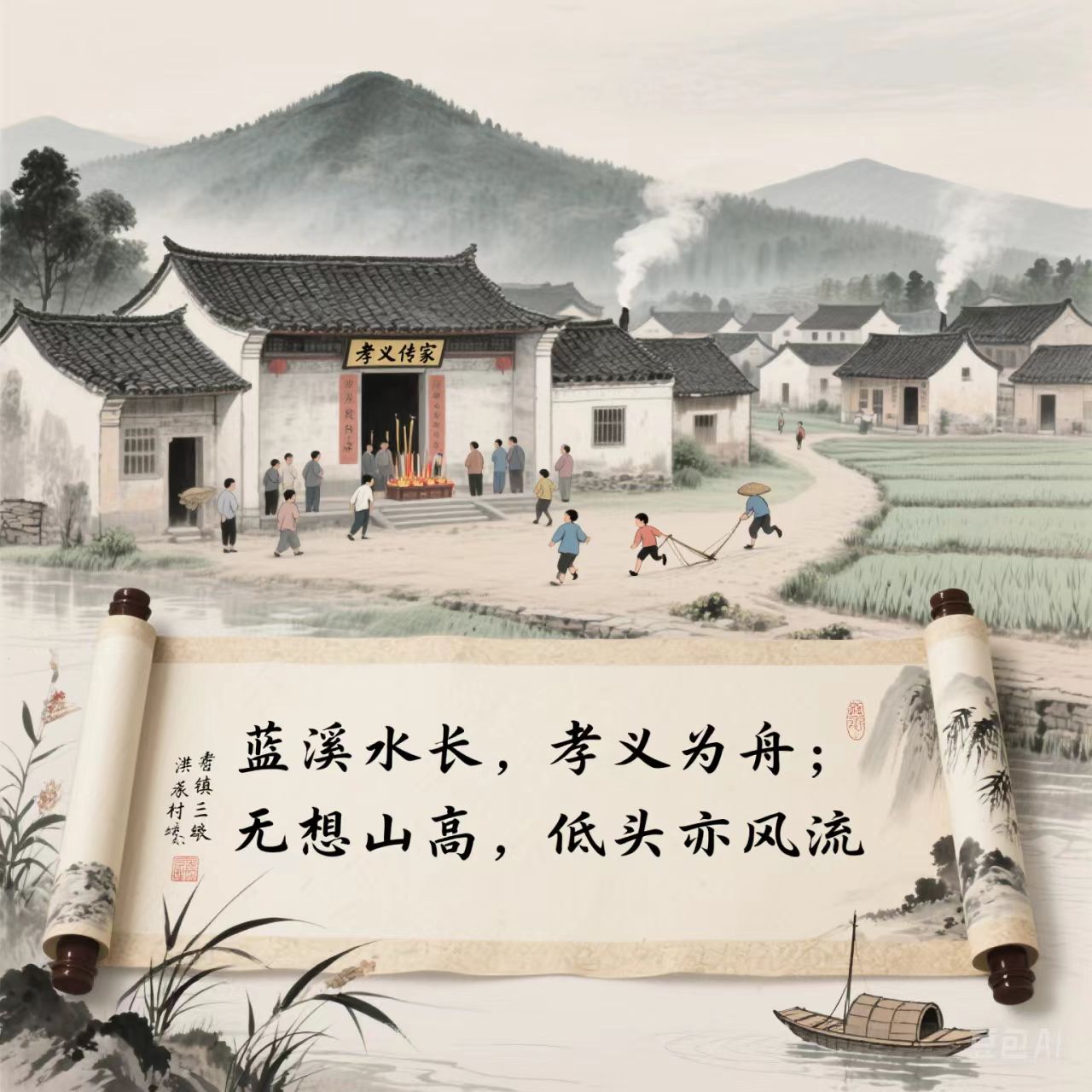

元廷闻此事,赐"恩荣"匾,建孝子坊。 然吾最慰藉者,非朝廷嘉奖,而是七子承志。己巳年饥荒,长子松率兄弟赈米五百石,又半价粜粮活民。明初陶安先生为吾儿作祭文,赞"严氏孝义,三代不衰"。

晚年常坐孝子堂前,看孙辈习武诵经。 友人问:"公悔否?若当年不护母,或可昂首为官。"吾指无想山云霭答:"吾低头见地,却见苍生;若昂首望天,反失本心。"

今洪蓝十三村严氏,皆吾血脉。若后世子孙问及,但告之:"蓝溪水长,孝义为舟;无想山高,低头亦风流。"

无想印记:洪蓝半山村、翟村等地严氏后裔至今蕃盛,孝义家风犹存。

材料来源《无想寻踪》