溧水无想山,苍翠如黛,云烟缭绕,自古便是文人墨客寄情山水、挥毫泼墨的灵秀之地。北宋年间,一代词宗周邦彦曾在此地为官三载,留下了诸多传世佳作。他以细腻的笔触描绘无想山的四时风物,以深婉的词心抒写宦海浮沉的慨叹,使这片山水因词而名,因韵生辉。

周邦彦:溧水宦游录

吾,周邦彦,字美成,号清真居士,生于钱塘,长于诗书礼乐之中。幼时即嗜音律,每闻管弦,必凝神细辨;及长,更潜心词章,研磨声韵,欲以曲词道尽人间悲欢。

宦游岁月,溧水情深

元祐八年春,吾奉调赴任溧水。此地虽非通都大邑,然山明水秀,民风淳厚。初至之日,见城郭依山而筑,市井烟火缭绕,而城外无想山苍翠如屏,溪流潺湲,顿觉此间风物,颇宜吟咏。

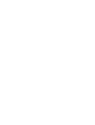

溧水任上三载,政务之暇,或登无想山,观云卷云舒;或访县圃亭台,听风过竹林。每至夏日,溧水暑气蒸腾,而山中清凉宜人,遂有《满庭芳·夏日溧水无想山作》一词。

风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟。人静鸟鸢自乐,小桥外,新绿溅溅。凭栏久,黄芦苦竹,疑泛九江船。

年年。如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。且莫思身外,长近尊前。憔悴江南倦客,不堪听,急管繁弦。歌筵畔,先安簟枕、容我醉时眠。

莺雏老于风,梅子肥于雨,午阴清圆,乌鸢自乐,而吾独对黄芦苦竹,恍若乐天谪居九江,漂泊之意,尽在其中。世人谓吾词“疏密相间,笔力奇横”,然此中孤寂,唯有自知。

诗词寄怀,格律为宗

溧水三载,吾词作颇丰。《隔浦莲近拍·中山县圃姑射亭避暑作》写盛夏纳凉之趣;《鹤冲天·溧水长寿乡作》咏乡野闲适之乐;《花犯·咏梅》则以梅寄傲骨,暗喻平生志节。

吾作词,最重格律。每成一调,必反复吟哦,务求声韵谐美,字字精当。后人称吾为“格律派之祖”,实因深信词乃音乐文学,若格律不严,则声情顿失。譬如《红林擒近·咏雪》一词,“雪霁山明,风定云闲”,字字锤炼,务使读来如珠落玉盘,清越动人。

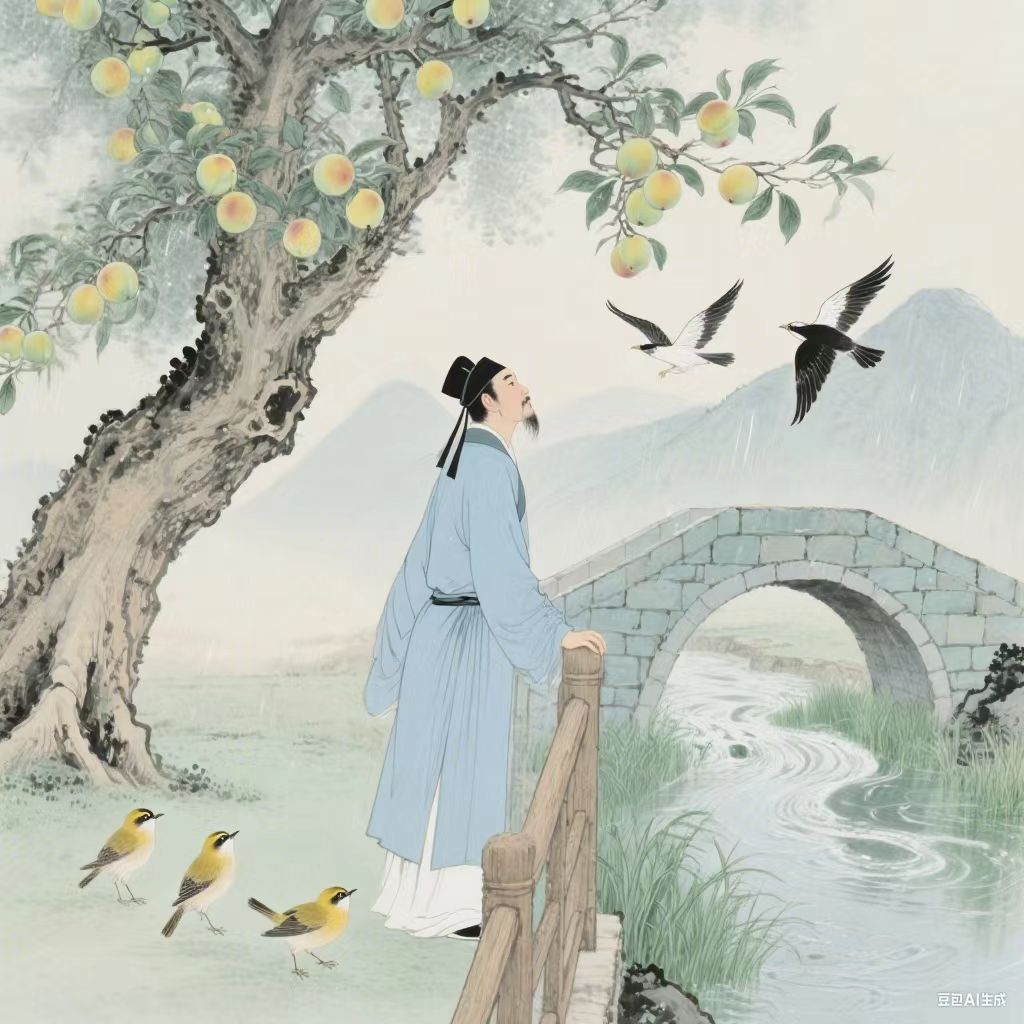

插竹奇缘,文脉绵延

绍圣三年春,离任前夕,吾访城隍庙东俞氏宅。俞氏乃书香世家,其祖曾以竹枝插地为篱,不意竹枝生根抽叶,蔚然成林。吾闻之,深以为奇,遂题“插竹亭”匾额,并撰《插竹亭记》以记其盛。

文中,吾以竹喻德,谓其“虚中劲节,凌云不改”,勉励俞氏子孙勤学修德。后闻俞栗状元及第,俞氏文脉昌盛,甚慰吾心。

而今思之,溧水三年,实乃我词艺精进之时。无想山的云烟竹影,滋养了我的笔墨;县圃的亭台水榭,丰盈了我的词心。那些写就的词章,不独是文字,更是我在溧水留下的心迹。

千载之下,当我们重读周邦彦的词章,仿佛能看到一位旷世才子,在无想山的清风朗月间徘徊吟咏,将一腔心事都付与这方山水。如今,就让我们循着词人的足迹,走进那段被笔墨浸染的岁月,聆听穿越时空的无想清音。

无想印记:新绿桥、美成草庐

材料来源:《无想寻踪》